![]() こんにちは。倉内です。

こんにちは。倉内です。

どんな仕事に就くべきかを考えて、企業を選んで応募し、自己PRや志望動機を言って会社に入るというのは結構大変ですよね。新卒の就活であればなおさら、中途の転職でも簡単ではありません。

「この仕事に向いてる!」と思って入社しても、実際に働きだしてみると「やっぱり向いてないのかも……」と思うこともあります。

もちろん自分の適性を見極めて、楽しさもやり甲斐もある仕事に就く人もいるでしょう。特にエンジニアの場合は、情報系の学科を専攻していたり、学生時代からプログラミングが好きだったりとある程度やりたいことが見えている状態で就活をした人もいます。

一方で「自分にはもっと向いている仕事があるのではないだろうか?」と悩みながらも、それが具体的にどんなものか分からず行動に移せない方も多いと思います。

そこで今回は「向いている仕事」とは何か、そしてそれを見つけるためにはどうするとよいかをお伝えします。

自分に向いている仕事とは

人によって「向いている」の基準は違うと思いますが、自分にとって簡単にできたり、好きなこと・楽しいことだったり…もしくはもっと具体的にデスクワークや接客などが浮かぶ人もいるかもしれません。

しかしどんな仕事でもいきなり完璧にこなせるわけではありませんし、楽しい部分もあればつらい部分もあります。また、同じ仕事内容でも環境が変わると合わないと感じることもあります。

それ以前に「どんな仕事に向いているかよく分からない」といった方も多いのではないでしょうか。

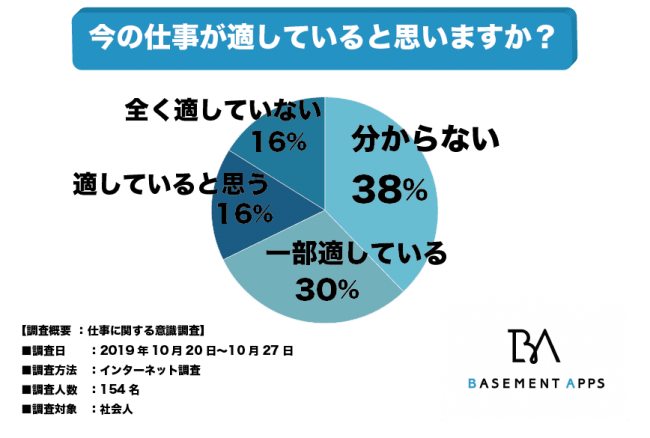

2019年のアンケート調査にはなりますが、 「今の仕事が適していると思いますか?」という質問に対して、「適していると思う」と答えた人は16%という結果が出ています。ちなみに「分からない」と答えた人は38%です。

(出典)ベースメントアップス株式会社「仕事の適性についての調査」

社会人として働いていても自信を持って「今の仕事に向いている」と答えられる人はそう多くないようです。

では、自分にとって向いている仕事とはどんな仕事のことをいうのか、私自身の経験をもとにもう少し具体的に考えていこうと思います。

向いている仕事なら楽にできるのか

私は社会人歴10年以上になりますが、新卒で前職のSIerに入って7年半ほどSEをしていました。

自分にとってSEの仕事は向いていたなと思っていますが、楽にこなせたわけではありませんでした。

技術的なことだけでなく、受託ならではでお客さまの業務や専門知識をかなり勉強しないと仕事がスムーズにいかないこともあり、なんとかしようと数年間ずっと必死だった記憶があります。

少し余裕を持ってこなせるようになったのは、もしかしたら5年目くらいだったかもしれません。

知識がついてきてお客さまと対等に会話ができるようになったことや、システムの改善について提案するおもしろさ、そしてやりきったときの達成感など、仕事のやり甲斐をだんだん感じられるようになってようやく「向いている仕事」と思うことができました。

それまではなんとなく、「向いている仕事であれば楽にこなせるだろう」と考えていた気がします。実際は、がむしゃらにがんばる時期を超えたから向いている仕事になりました。

その時期がなければ、おそらく適性があったとしても私にとってSEが向いている仕事にはならなかったでしょう。

仕事の経験が浅いときは「向いてる仕事に就いたらこんなに大変じゃないはずなのに…」と思いがちですが、実際は懸命に努力した過程があるからこそ大変じゃなくなるんだと思います。

向いているを「続けられる」と考えてみる

好きな仕事に就くというのは理想のような気もします。しかし好きだから向いているとも言い切れません。

たとえば、私は大学で情報学を専攻していましたが、プログラミングの授業がおもしろいと感じることやITサービスを使うのが好きというのと、IT技術を使う仕事に就くというのとでは隔たりがありました。

しかもコードを書くのはエンジニアの業務の一部です。システムの設計をしたり、テストやバグつぶしをしたり、ミーティングに時間を割くこともあります。チームでプロジェクトを遂行するにしても、他部署やお客さまとやり取りをするにしても、想像以上にコミュニケーション能力が必要とされる場面も多くありました。

もちろんすべてをうまくこなせなくても構いません。ただ、仕事の向き不向きを考えるときに「好き」だけではなく、仕事として「続けられそうか」はひとつの観点として持っていただくとよいと思います。

そういう意味でも私はSIerから転職こそしたもののIT業界に関わり続けたいという思いがあって、転職先であるpaizaを選んだと言えます。

もし「今の仕事はそうとは言いがたい」「業務はいいけど職場の雰囲気や人間関係が原因でそう言えない」のであれば、自分が置かれている環境を変える必要も出てくるでしょう。

ほとんどの場合、今の会社を辞めたらあとがないなんてことはないのですが、社会人経験が浅いうちはそのことになかなか気づけません。

実際転職するかは置いておいて、思い切って転職活動を始めてみると視野が広くなってそういったことにも気がつけるようになります。

向いている仕事の見つけ方

自分の適性を他者に見出してもらう

私は学生時代から「SEに向いてるだろう」と思って就職先を選んだわけではありませんでした。

前述のとおり情報学科だったので、エンジニアはもちろん選択肢にはありましたが、きっかけのひとつは就活中におこなった他己分析*1で「問題点や課題を粘り強く解決しようとする」という強みを挙げてもらったことでした。

企業選択のときにその強みを生かせるのは自社開発よりはSIerのほうだろうと考え、入ってみたらそれが当たっていた、つまり適性があったようです。

適性を自分で見つけるのは思ったより難しいものです。特にまだやったことがない仕事に対して向き不向きを判断するのはとても難易度が高いと言えます。

以下の記事では、「プログラミングに向いているか向いていないかは、ある程度プログラミングを学んでみないとそもそも判断材料がない」ということをお伝えしていますが、仕事も近いものがあると思います。

よって、人に見つけてもらうのもひとつの手段です。自分では気づけない強みや得意なことに気づくことができる可能性があります。

客観的に評価できる仕組みを利用する

これは私が転職活動のときにやっておけばよかったなと思っているのですが、客観的な評価や判断を得られる仕組みを利用する方法もあります。

たとえばエンジニアの転職であれば、paizaのスキルチェックを受けてみると、自分にどのくらい仕様の理解力やコードを書く力があって、プログラミングに向いているかどうかの判断材料になります。

詳しくはこちら

企業にもよりますが、SIerのSEは年次を重ねると自分の手を動かしてコードを書くことがなくなってきます。もし自社サービスの企業へ転職したいとなったときに「同じエンジニア職だし適性もあるだろう」と安易に考えて転職活動をするとスムーズにいかない場合があります。

スキルチェックを受けるなどして、客観的な評価を得て対策を考えることをおすすめします。

まとめ

ここまで、向いている仕事とは何か、どうやって見つけるかについてお伝えしてきました。

私が就活をしたのがリーマンショック後の不況の中だったこともあり、当時を振り返ってみると「この1回のチャンスで適性を見つけていい仕事につかないといけない」と思い込んでいました。

しかし、実際には新卒で入社した会社から転職もして、業務内容も大きく変わりました。新卒のときはSIerから自社サービスへ転職したい気持ちもありませんでした。

「向いている仕事と出会う」というと漠然とした理想を追う感じがしますが、「がむしゃらに頑張ってでもものにしたい仕事」「続けられる仕事」と考えてみるともう少し具体的なイメージを持てると思います。

paiza転職は、転職時のミスマッチをなくし、エンジニアがより技術面にフォーカスしたやりがいある仕事を探せる転職サービスです。

プログラミングスキルチェックを受けて、スコアが一定基準を超えれば複数の会社へ応募ができます。

詳しくはこちら

またEN:TRYは、paizaが運営する若手・未経験者向けのエンジニア転職サービスです。

開発経験がない未経験者や若手エンジニアでも応募できる求人情報を中心に掲載しています。paiza転職と同様に、スキルチェック問題を解いて、スコアが一定基準を超えれば複数求人へ応募できます。

詳しくはこちら

「paizaラーニング」では、未経験者でもブラウザさえあれば、今すぐプログラミングの基礎が動画で学べるレッスンを多数公開しております。

そして、paizaでは、Webサービス開発企業などで求められるコーディング力や、テストケースを想定する力などが問われるプログラミングスキルチェック問題も提供しています。

スキルチェックに挑戦した人は、その結果によってS・A・B・C・D・Eの6段階のランクを取得できます。必要なスキルランクを取得すれば、書類選考なしで企業の求人に応募することも可能です。「自分のプログラミングスキルを客観的に知りたい」「スキルを使って転職したい」という方は、ぜひチャレンジしてみてください。

*1:周りの人に自分はどういった人なのかを教えてもらい強みや長所を見つけること。